DX(デジタルトランスフォーメーション)とは、デジタル技術を駆使し、ビジネスや社会・生活のスタイルに変化をもたらすことを指します。DXは、大企業はもちろん中小企業にとっても企業の競争力を強化するために欠かせません。しかし、DXとは具体的にどのような取り組みなのかを理解できていない方も多いのではないでしょうか。

本記事では、DXに関する基本的な知識からメリット・デメリット、成功させるためのポイントまで詳しく解説します。

そもそもDXとは?読み方・定義・背景をわかりやすく解説

世間でよく耳にするDXとは、そもそもどのようなものなのでしょうか。

- DXの読み方

- DXの定義

- DXが求められている背景

次項より詳しく説明します。

DXの読み方は「デジタルトランスフォーメーション」

DX(Digital Transformation)は「デジタルトランスフォーメーション」と読みます。一般的には「ディーエックス」と呼ばれています。これは、2004年にスウェーデンのエリック・ストルターマン大学教授が考え、次のような論文を発表したことが始まりです。

“The digital transformation can be understood as the changes that digital technology caused or influences in all aspects of human life.”

“人々の生活のあらゆる側面に、デジタル技術が引き起こしたり、影響を与える変化のことである”

なお、日本でDXという言葉が使われるようになったのは、2018年に経済産業省が「デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進するためのガイドライン」を取りまとめたことがきっかけです。DXという言葉の誕生から14年もあとのことでした。

DXの定義は「デジタル技術でビジネスや社会を変化すること」

DXの定義は、デジタル技術を用いてビジネスや社会・生活のスタイルを変化させることです。企業がデータとデジタル技術を活用して製品やサービス、ビジネスモデルを変革し、競争上の優位性を築くことを目指しています。

経済産業省はDXの推進を重視し、日本企業がデジタル化に取り組まなければ、多大な経済的損失を被ると警鐘を鳴らしています。

DXが求められている背景にある「2025年の崖」

DXが注目される背景に「2025年の崖」と呼ばれる問題があります。2025年の崖とは、既存システムの問題が、2025年を境に多くの日本企業に影響を与えるという課題です。

経済産業省が公表したDXレポートによると、既存システムの複雑化やデータ活用の制約が解決されない場合、日本経済に年間12兆円の損失が生じるおそれがあります。

参考:DXレポート ~ITシステム「2025年の崖」の克服とDXの本格的な展開~(サマリー)|経済産業省

DXにより、2025年の崖を解決し、2030年の実質GDPを押し上げる効果があると期待されています。日本企業にとって、DX推進は重要な課題の一つといえるでしょう。

DXとIT化・デジタイゼーション・デジタライゼーションとの違い

DXと混同しやすい用語に、次の3つがあります。

- IT化

- デジタイゼーション

- デジタライゼーション

これらの用語は、それぞれ異なる意味をもちます。詳しく見ていきましょう。

DXとIT化の違いは「デジタル化による変革」と「情報技術の利用」

DXの目的は、業務やビジネスモデルの変革を追求することです。たとえば、デジタル技術を戦略的に組み込み、企業の戦略やビジョンにもとづいてデジタル技術を活用する取り組みが挙げられます。

一方、IT化の主な目的は業務効率化です。一例として、会計ソフトウェアの導入による作業効率化が挙げられます。

DXとデジタイゼーションの違いはデジタル化の「概念」と「作業」

DXはビジネス全体のデジタル化を通じて、新たな価値や効率を生み出すことを目指す「概念」です。

一方、デジタイゼーションは、情報をデジタル形式に変換する「作業」を指します。紙をスキャンしてPDFにすることや、ビデオテープやDVDなどに記録された映像をデータファイルに変換することが挙げられます。

DXとデジタライゼーションの違いは「概念」と「ツールの導入」

DXは、ビジネスや社会の全体をデジタル化して変革する概念を、デジタライゼーションは主に文書や情報をデジタル形式に変換するプロセスを指します。

DXはデジタライゼーションだけではなく、ビジネス全体をデジタル技術で革新し、新たな価値を生み出すのが目的です。

一方、ビジネスプロセスをデジタル化し、新たなサービスやツールを導入することがデジタライゼーションです。営業を対面からオンラインに切り替える、複数の業務プロセスを統合して再構築するといった取り組みが挙げられます。

企業がDXを推進するメリット3選

企業がDXを推進する主なメリットは次の3つです。

- メリット1.業務効率化が図れる

- メリット2.既存システムの見直しができる

- メリット3.働き方改革が可能になる

詳しく見ていきましょう。

メリット1.業務効率化が図れる

DXを推進すると、業務効率化が図れるようになります。たとえば、人の手で行っていた業務をデジタル化することで、ヒューマンエラーの軽減につながります。

また、単純かつ定型的な作業をPCに任せれば、社員は人にしかできない業務に注力できるでしょう。これにより、業務効率化だけではなく生産性アップも期待できます。

メリット2.既存システムの見直しができる

DX推進のためには、既存システム(レガシーシステム)の見直しが欠かせません。

既存システムの多くは、使用されてから20年以上経過しており、どのような構造になっているのかわからない「ブラックボックス化」していることが多いのが現状です。このようなシステムは、生産性向上の妨げになるだけではなく、余計な維持費もかかってしまいます。

既存システムを見直すことで、ブラックボックス化のリスクを軽減し、コストを抑えられます。

メリット3.働き方改革が可能になる

働き方改革の実現につながる点もDXを推進するメリットです。

たとえば、クラウド上で情報共有ができるようになると、情報のやりとりにかかる時間を短縮できます。また、ITツールを活用することでリモートワークが可能となり、場所に縛られずに業務を行えるでしょう。

DX推進による働き方改革により、新型コロナウイルスのような不測の事態に直面しても業務を続けることが可能です。こうした対策は、BCP(事業継続計画)※においても重要なポイントとなります。

※BCP(事業継続計画):事前災害や事故などの緊急事態に遭遇した場合に、事業資産の損失を最小限にしつつ、事業継続または早期復旧させるために日ごろから取るべき対策

企業がDXを推進するデメリット3選

企業がDXを推進していくためには、デメリットも考慮しなければなりません。

- デメリット1.コストがかかる

- デメリット2.DXを推進するための人材が必要になる

- デメリット3.成果が出るまでに時間がかかる

それぞれ詳しく説明します。

デメリット1.コストがかかる

DXを推進するには、導入費用や月額使用料などがかかります。必要となる主な費用は次のとおりです。

- システム導入時の初期費用

- システムの月額使用料

- システムを開発するための費用

- デジタル人材を育成するための費用

また、金額的なコストのほかに、操作を覚える時間などの人的リソースがかかることも考慮する必要があります。DXを推進する際のメリットとコスト負担を比較しながら、慎重かつ適切に検討することが重要です。

デメリット2.DXを推進するための人材が必要になる

DXを推進するにあたっては、ITやデジタル分野に詳しい人材が必要です。しかし、現在はIT人材が不足しており、新たに獲得するのは困難を極めます。

経済産業省の「IT人材需給に関する調査(概要)」によると、2030年にはIT人材が最大約79万人不足すると予想されています。IT人材を確保するためには、新規採用はもちろん、リスキリングによる社員のスキルアップも検討しましょう。

デメリット3.成果が出るまでに時間がかかる

DX推進は短期間で結果が出ないため、長期的な取り組みが必要です。すぐに結果が出ないからと焦ると、混乱や意見の食い違いが発生し、DXが失敗するおそれがあります。

DXの成果を出すためには、トライアンドエラーの繰り返しになることを意識しておかなければなりません。また、DX推進担当者だけではなく、社内全体で長期的な視点をもつことが、DXを成功させる鍵となります。

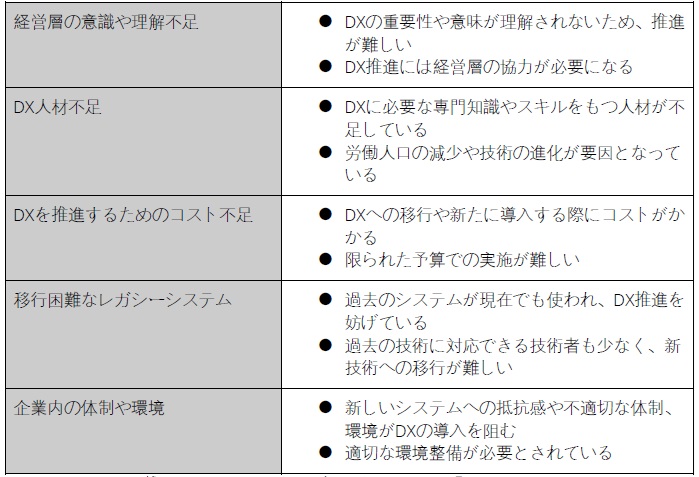

DXを推進する際の課題

DX推進には、次のような課題があります。

このように、DXを推進するためにはさまざまな課題があり「今のシステムでも困らないから」と先延ばしにするケースが見られます。しかし、現状のままで業務を続けているとビジネスの変化に追いつけず、行き詰まってしまうのも時間の問題です。

他社との競争力を高めるためにも、DXを推進できそうな部署から対策を検討しましょう。

DXの課題については下記の記事で詳しく紹介しているので、併せてご覧ください。

DXを成功させるための3つのポイント

DXを成功させるためのポイントを3つ紹介します。

- ポイント1.社内全体でDXを理解し意識改革する

- ポイント2.既存システムや業務の問題を具体化する

- ポイント3.自社に適したツールを導入する

それぞれ詳しく見ていきましょう。

ポイント1.社内全体でDXを理解し意識改革する

DXを成功させるためには、経営層だけではなく社内全体の協力が必要です。社内全体でDX推進への意識をもっていないと、計画してもうまくいかなかったり、一部の社員のみが振り回されたりするおそれがあります。

なぜDXが必要なのかを社内全体で共有し、現在のシステムや業務内容を改善していくという意識をもつことが重要です。社員全員がDXの目的やメリットを理解し、自身の業務にどう取り入れるかを考えることで、DXは効果を発揮します。

ポイント2.既存システムや業務の問題を具体化する

既存のシステムや現在の業務の問題を具体化することも、DXの推進において重要なポイントです。

古くから使用しているシステムは、開発者以外どのような状態なのかがわからないものが多く、再構築が難しいものも見られます。そのため、移行が難しいときは再構築にこだわらず、新たなシステムの構築を検討しましょう。

また、属人性の高い業務も、担当者以外が手をつけられない状態になっている可能性があります。DXは属人性の高い業務から推進していくと、ほかの社員でも業務を担当できるようになり、業務効率化につながります。

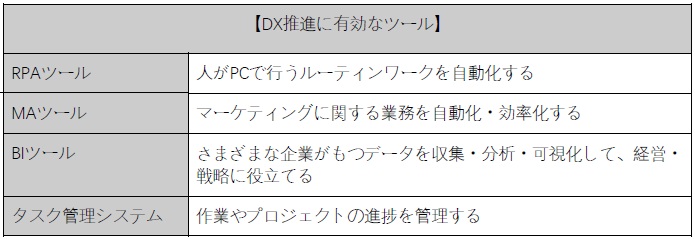

ポイント3.自社に適したツールを導入する

自社に適したツールの導入により、DXを加速させることが可能です。たとえば、次のようなツールがあります。

各企業によって抱える問題は異なるため、目的に合ったツールを見極めて導入することが重要です。

DX推進が成功した中小企業の事例3選

DX推進に成功した中小企業の事例を3つ紹介します。

- 事例1.業務をデジタルシフトしてDX推進|白井グループ株式会社

- 事例2.加工を「見える化」し多方向展開へ|株式会社山本金属製作所

- 事例3.リモートアクセスツールを活用し業務効率化|NOIZ(ノイズ)

DXを検討している方は、ぜひ参考にしてください。

事例1.業務をデジタルシフトしてDX推進|白井グループ株式会社

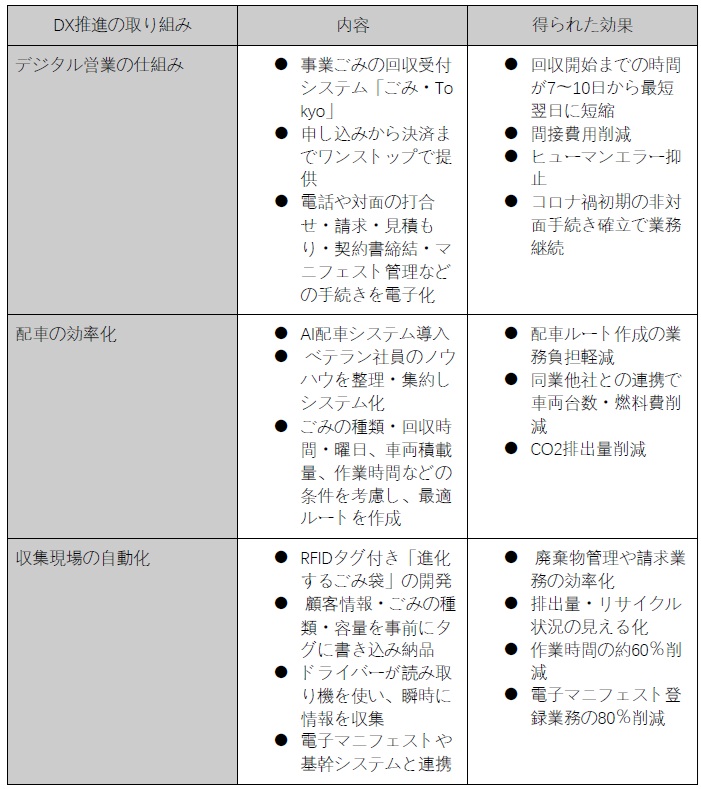

東京23区を中心に産業廃棄物の回収や運搬を担う白井グループ株式会社は、ドライバー不足や後継者問題・事務作業の煩雑化などの課題を抱えていました。深刻化する物流問題改善のため、あらゆる業務に対してDXを推進しています。

廃棄物回収業務のDXに向けて、同社が行っている取り組みは次のとおりです。

白井グループ株式会社の今後の方針はチーム力の強化です。また、ステークホルダーも巻き込んでDXに取り組み、業界全体の改革を目指しています。

参考:デジタル活用・DX事例集 vol.31 白井グループ株式会社~営業・配車・収集のシステム化により産廃物ビジネスのDXを目指す~|東京商工会議所

事例2.加工を「見える化」し多方向展開へ|株式会社山本金属製作所

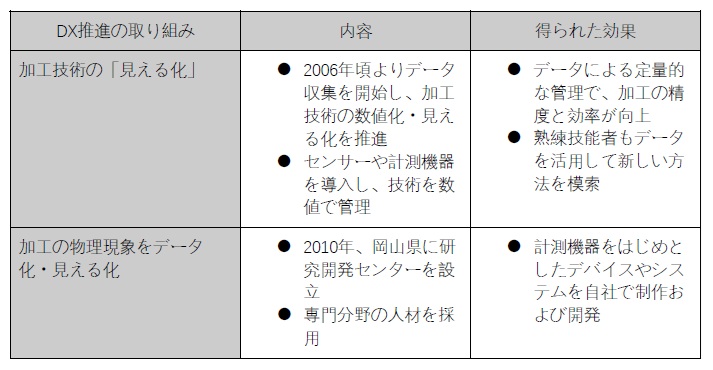

大阪市平野区にある株式会社山本金属製作所は、1965年に金属加工業を開始しました 。創業以来弱電部品や自動車部品の生産を中心に加工し、技術を磨いてきた企業です。そのなかで、属人化されている難しい加工を社員が高いレベルで継承していくにはデジタル化・IT化が必要と考え、DX推進に取り組みました。

同社が加工業務のDXで取り組んだことは次のとおりです。

株式会社山本金属製作所は、自社で活用しているセンシング技術を他社にも提供しています。データが集まり裾野が広がったことで、加工事業のほかにも、ソリューション事業・ロボットSaaS事業・技術教員支援事業など、多方向展開が可能となりました。

参考:株式会社山本金属製作所|OBDX 大阪DX推進プロジェクト

事例3.リモートアクセスツールを活用し業務効率化|NOIZ(ノイズ)

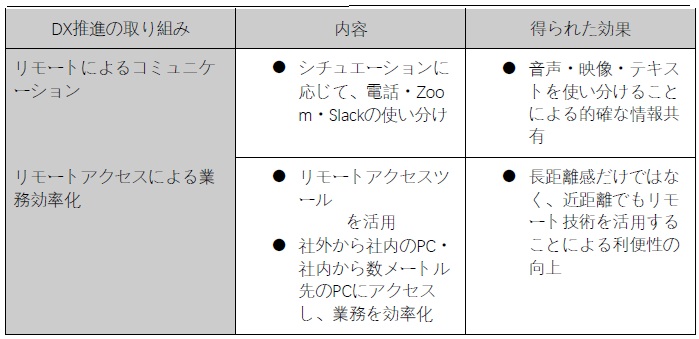

2007年に設立されたNOIZ(株式会社ノイズ)は、東京と台湾の2拠点で活動する建築設計事務所です。建築の知見と最新のデジタル技術を駆使しながら、建築設計やインテリアデザイン・都市計画などを手がけています。

ハイスペックのPCのリモート操作は難しい、セキュリティ対策への課題があるなど、建築業はリモートワークに対応しづらいとされています。しかし、NOIZでは複数のツールを活用し、建築業のDX推進に成功しました。

同社が建築業のDX推進で取り組んだことは次のとおりです。

NOIZは、リモートアクセスツールを活用し、建築業界独特の課題を克服しました。現在は、より快適なリモートワーク環境の構築を目指し、地域貢献や多様な働き方の実現を図っています。

参考:建築設計業界でのリモート技術活用の今とこれから|NOIZ

NOIZのDXを推進する手助けとなった『Splashtop Remote Access』は、あらゆる職種や業界で使用されているリモートアクセスツールです。

Splashtop Remote Accessは、次のような理由から多くの企業に選ばれています。

- VPNや特別な環境が不要

- 簡単な3ステップで設定完了

- 多様なOSに対応(iOS・Androidデバイス・Windows・macOS)

- TLS/AES256方式の暗号化通信を採用

また、リーズナブルな価格設定で1IDから契約可能なため、個人事業主や中小企業でも手軽に利用しやすい点も特徴です。

リモートアクセスツールに興味がある・使ってみたいけれどコストの不安がある方は、お気軽にご相談ください。

使用感を試してみたい方に向けて、14日間の無料トライアルも用意しています。

「Splashtop Remote Support」はリモートサポートにおすすめのツール

前章でご紹介した事例のように、DX推進のためにリモートワークを導入する企業は増えています。しかし、リモートワークではPCなどのテクニカルトラブルの発生時に、従業員のサポートがしにくいといった課題もあります。

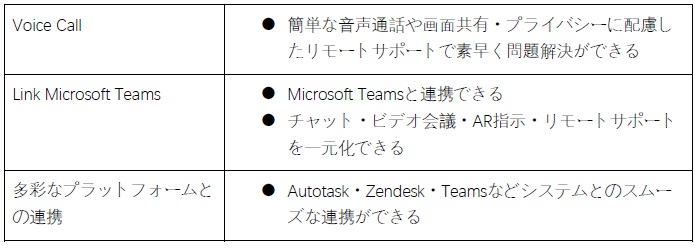

スプラッシュトップ株式会社が提供している『Splashtop Remote Support』は、リモートでのサポートにおすすめのツールです。管理者が現地に赴かなくても、画面を共有しながら遠隔でトラブルを解決できます。

Splashtop Remote Supportの主な機能は、次のとおりです。

Splashtop Remote Supportは、操作性を追求したUIで、PCやスマホに慣れていない方でも使いやすい点が特徴です。また、管理者もモバイル端末を利用できるため、社内にいなくてもリモートサポートを行えます。

Splashtop SOSの詳細が気になる方は、ぜひチェックしてみてください。

DXを正しく理解して推進していくことが成功への鍵

DX(デジタルトランスフォーメーション)の目的は、デジタル技術を活用してビジネスや社内を変革することです。社内全体でDXの必要性を理解し、推進していくことがDX成功への鍵となります。

スプラッシュトップ株式会社では、リモートアクセスツールの『Splashtop Remote Access』、リモートサポートツール『Splashtop Remote Support』など、DX推進に役立つさまざまなツールを用意しています。