遠隔保守サービスを導入することで、保守作業にかかる工数を減らせます。本記事では、遠隔保守のメリット・デメリットや、遠隔保守サービス導入によって、トラブルの解決時間を短縮し、業務効率を向上させた成功事例をご紹介します。

遠隔保守とは

遠隔保守(リモート保守)とは、機器やシステムの保守作業(装置の点検やソフトウェアの更新など)を、ネットワーク経由で遠隔地から行うことです。

遠隔保守サービスを導入することで機器・システムの元に出向く必要がなくなるため、保守作業の工数を削減できます。また、機器やシステムのトラブルに対して迅速に対応できるようになります。

遠隔保守サービスを導入することで機器・システムの元に出向く必要がなくなるため、保守作業の工数を削減できます。また、機器やシステムのトラブルに対して迅速に対応できるようになります。

遠隔保守を行うメリット

遠隔保守を行う主なメリットは以下のとおりです。

- 保守作業の効率化

- 保守担当者の負担の軽減

遠隔保守サービスを導入することで、オフィスにいながら機器・システムの対応ができるため、トラブルへの対応やメンテンナンス作業を効率化できます。トラブルに迅速に対応できることから、顧客満足度の向上にもつながるでしょう。

遠隔保守を行うデメリット・課題

遠隔保守を行うことには、以下のようなデメリット・課題も存在します。

- 遠隔保守サービスを導入するための環境構築に手間がかかる

- セキュリティ対策を行う必要がある

遠隔保守サービスを導入するためには、IoT端末を導入して機器・システムと接続し、ネットワークシステムを構築する必要があります。専門的な知見を有している人材の確保が必要である上に、初期投資がある程度かかることを把握しておきましょう。

ネットワークを介して遠隔保守を行うため、サイバー攻撃による情報漏えいのリスクが存在します。セキュリティ対策には多くの作業が必要となるので、多くの工数がかかるでしょう。

遠隔保守サービスの導入の流れ

遠隔保守サービスの導入の流れは、以下のとおりです。

- 遠隔保守サービスの導入計画を立てる

- 遠隔保守サービスのハードウェア・ソフトウェアを選ぶ

- 遠隔保守サービスを導入して設定を行う

遠隔保守サービスを導入するには、時間と工数がかかります。顧客先のサーバーへの設定や、セキュリティ面のリスクへの対策など、導入にかかるリソースを明確にしましょう。

計画を立てたら、対象機器・システムやセキュリティ、使いやすさなどを比較して、自社に合ったハードウェア・ソフトウェアを選びます。

【事例紹介】DX化による遠隔保守サービス導入でトラブル復旧の工数削減・心理的ストレス激減

DX化を推進する中で遠隔保守サービスを導入して、トラブル復旧にかかる工数を削減し、担当スタッフの労働環境を改善した成功事例を解説します。

事例概要

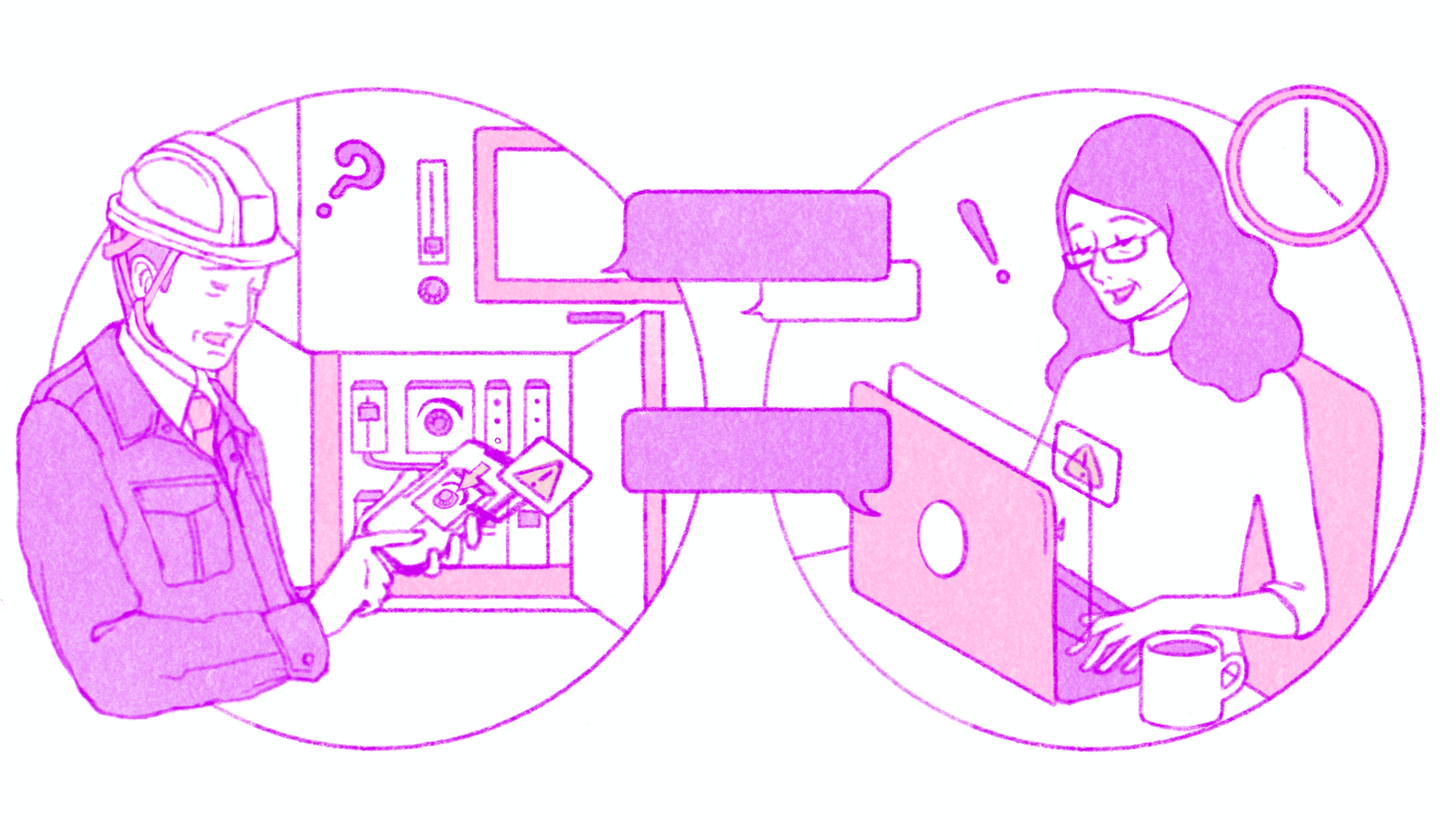

お客様専用ダイヤルでのトラブル対応から、顧客先の装置に直接アクセスできる遠隔保守サービスへサポートを拡充した。

遠隔保守サービスを導入した企業プロフィール

電子基板の表面に電子部品を取り付ける表面実装機の開発・販売を行う企業。国内外の製造業に多くの顧客を持つ。

DX化による遠隔保守サービス導入のBefore/After

DX化前の課題

1.お客様専用のサポートダイヤルで初期対応となるため、装置の状況をつかみづらい。

2.電話やメール、写真を利用した情報伝達となるため、ミスコミュニケーションも起こりやすく、トラブル原因を特定しづらい。

3.トラブル発生から復旧までに時間がかかる。海外顧客も多く、サービスエンジニアの移動時間のロスも大きい。

DX化後の成果

1.離れていても装置に直接アクセスできるため、タイムロスなくトラブル状況の把握ができるようになった。

2.エラー履歴や動作ログを確認しながら顧客とコミュニケーションできるため、原因特定も迅速化。

3.トラブル発生から復旧までの時間の大幅短縮が実現。精度が高い原因推定で適切な準備をした上でサービスエンジニアが訪問できるようになっただけでなく、訪問なしに復旧するケースも生まれた。

運用保守は時間がかかるもの。現場に出向いてナンボでリモートワークは難しい。そんな思い込みは、顧客先の装置に直接アクセスする環境の整備で解消されました。遠隔でも原因推定ができるようになり、トラブルの状況把握から復旧までの時間も大幅短縮。それだけでなく、働く人の心理的ストレスを軽減させるという幸せな副産物も生まれました。

電話メインのじれったいやり取りで神経がすり減ることが少なくなったこと。

コミュニケーションの行き違いでモヤモヤすることが減ったこと。

その結果、サービス提供側と顧客の関係性も向上したこと。

これにより、トラブル解消に集中できる環境が整ったと言えるでしょう。

DX化・遠隔保守サービス導入のその先へーー今後の展望

DXを活用した遠隔保守サービスで業務改善が実現したことで、新たな事業展開やサービス拡充、ユーザーへの付加価値提供への展望も見えてきました。

たとえば、顧客側装置の動作履歴やログをもとに、マシンの動作を予測し、トラブルのタイミングまで予め調査できるツールの開発。トラブル復旧までの時間をさらに削減できるのではないかとの期待が寄せられています。

また、リモートデスクトップを活用して顧客の装置理解を深め、装置活用のスキルを向上させるトレーニング機会の提供も検討中。製品導入間もない顧客や、保守担当として日が浅い顧客にとって、不安を解消する心強い機会になるはずです。また、サービスエンジニアにとっても、顧客の製品理解が進むことでサービス提供の質をさらに高めていけるでしょう。

こうして見てみると、DXを活用した業務効率化の実現が生産性向上だけにとどまらず、本質的な価値を磨くことに次々と繋がっていることがわかります。よりハッピーな未来の展望は、効率化がもたらす安定や安心感があってこそ描けるものです。DX化による業務改善を起点に、さまざまな幸せなサイクルが回り始める。そこにこそ、業務効率化の真髄があると言えるのかもしれません。